“2050년의 학교는 지금과는 전혀 다른 모습일 것이다.”

하버드대 교육학자 하워드 가드너Howard Gardner는 이렇게 단언했습니다. 그는 다중지능이론(Multiple Intelligences Theory)으로 널리 알려진 세계적 심리학자이자 교육학자로, 지난 수십 년 동안 학교 교육이 어떻게 아이들의 잠재력을 확장해야 하는지를 연구해왔습니다. 이번 인터뷰에서 그는 인공지능(AI)의 발달이 학교 교육의 구조와 목적 자체를 근본적으로 흔들 것이라고 말했습니다.

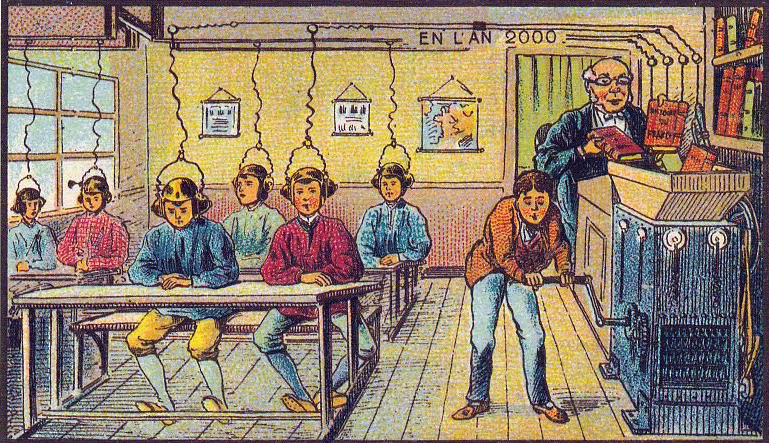

가드너의 구상에 따르면, 미래의 학생들은 어린 시절 몇 년 동안만 읽기·쓰기·셈하기 같은 기초와 코딩을 배웁니다. 그 이후에는 지금처럼 모든 학생이 같은 교실에서 동일한 과목을 배우는 대신, 스스로 흥미 있는 과제와 아이디어를 탐구하면서 각자의 진로를 설계하게 됩니다. 과거의 교실 풍경은 ‘표준화된 학습’의 박물관처럼 보일지도 모릅니다.

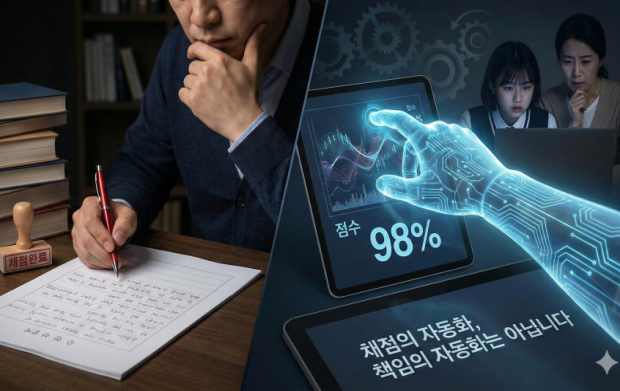

이 과정에서 교사의 역할도 크게 달라집니다. 더 이상 칠판 앞에서 지식을 일방적으로 전달하는 존재가 아니라, 학생이 질문을 던지고 스스로 길을 찾을 수 있도록 안내하는 코치이자 멘토로 변모한다는 것입니다. 교육의 초점은 “무엇을 아느냐”가 아니라 “어떻게 배우고, 어떤 질문을 던지며, 어떤 방향으로 나아가느냐”에 맞추어집니다.

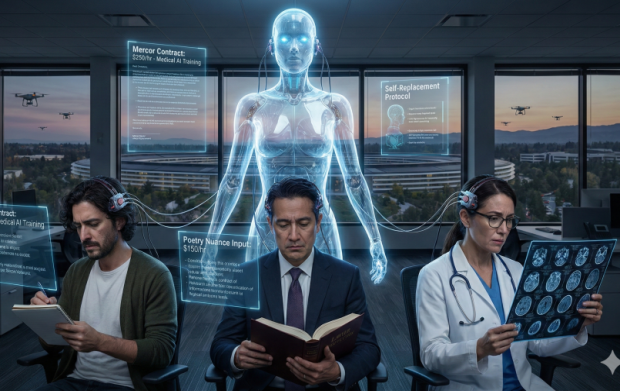

여기에 호주국립대의 안티아 로버츠Anthea Roberts교수의 전망이 더해집니다. 그는 국제법과 거버넌스 전문가이면서 동시에 AI 도구 개발에도 참여하는 학자로, 미래 세대는 단순히 지식을 습득하는 데 그치지 않고 AI 시스템을 ‘감독’하는 능력을 길러야 한다고 강조합니다. AI가 글을 쓰면 학생은 편집자가 되고, AI가 문제를 풀면 학생은 코치가 되며, AI가 아이디어를 내면 학생은 연출자가 되어 그것을 평가하고 방향을 잡는 식입니다. 결국 교육의 핵심은 AI를 효과적으로 다루는 능력, 곧 AI 리터러시로 재편될 것이라는 이야기입니다.

물론 모든 것을 AI가 대신할 수 있는 것은 아닙니다. 가드너는 AI가 창의성, 분석, 종합력까지 인간을 넘어설 수 있다고 보면서도, 윤리적 판단과 타인에 대한 존중은 인간이 계속 맡아야 할 고유 영역이라고 말합니다. 학교 교육 역시 앞으로는 이런 인간적 가치와 책임, 공감 능력을 더욱 강조할 수밖에 없다는 뜻입니다.

그러나 우려도 큽니다. 학생들이 지나치게 AI에 의존하다 보면 스스로 사고하고 문제를 해결하는 능력이 약화될 수 있고, 양질의 AI 도구에 접근할 수 있는 학생과 그렇지 못한 학생 사이의 격차가 더 커질 가능성도 있습니다. 따라서 교육 정책 차원에서는 접근성 보장, 윤리적 가이드라인 마련, 교사 재교육 같은 장치가 반드시 필요합니다.

이러한 전망은 우리 교육에도 깊은 울림을 줍니다. 여전히 입시 중심의 획일적 구조가 강하게 작동하는 현실에서, 학생들이 AI를 활용해 사고력을 확장하고 스스로 탐구할 수 있는 환경을 만드는 일은 결코 쉽지 않은 과제입니다. 그렇지만, 교육의 본질은 지식 주입이 아니라, AI 시대에도 대체할 수 없는 인간적 가치와 깊은 사고력을 길러내는 데 있다면 결코 미룰 수 없는 일입니다.

2050년의 교실은 분명 지금과는 다를 것입니다. 중요한 것은 변화가 닥쳤을 때 준비할 것인지, 아니면 뒤늦게 끌려갈 것인지입니다. 한국 교육이 어떤 선택을 하느냐에 따라 미래 세대의 가능성은 크게 달라질 것입니다.

댓글을 남겨주세요

댓글을 남기려면 로그인 해야 합니다.