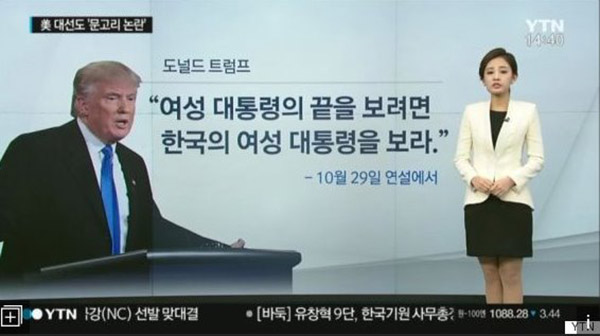

인터넷과 SNS 공간에서의 거짓 정보와 가짜 뉴스는 미국 대통령 선거를 통해 크게 부각되었지만 누구나 한 번쯤 낚이고, 경험했을 만큼 흔한 일이다. 홍수처럼 쏟아지는 정보의 바다에서 무엇이 사실이고 무엇이 거짓인지 구별하기가 참으로 어려운 세상이다. 가짜를 진짜로 믿고 싶어하고, 심지어 가짜가 진짜가 되는 일까지 벌어진다. 미 대선을 며칠 앞두고 국내 유력 언론매체는 트럼프가 유세현장에서 “여성 대통령의 끝을 보려면 한국의 여성 대통령을 보라”는 말을 했다고 보도했다. 다른 매체도 이것을 받아썼다. 하지만 전혀 사실이 아닌 완전한 오보였다.

어떻게 이런 일이 벌어졌을까? 한 페이스북 사용자가 장난처럼 올린 글과 사진이 SNS를 떠돌다가 어떤 연유에서인지 사실로 둔갑해 진짜 뉴스가 되었다. 언론사 입장에서 힐러리의 이메일 스캔들과 청와대 국정농단 사태를 빗댄 트럼프의 발언은 더할 나위 없이 좋은 기삿거리였을 것이다. 하지만 불행히도 가장 기본이 되어야 할 검증 절차는 전혀 이루어지지 않았다. 최소한 구글 검색이라도 해봤으면 진위여부를 금방 알 수 있었을 것이다. 트위터나 페이스북 같은 SNS에서 유명 인사의 발언이나 특정 사안의 흐름을 받아 쓰는 데 익숙해진 디지털 시대 언론의 새로운 관행이 아마 검증의 잣대를 무디게 만들었는지도 모른다.

거짓 정보와 가짜 뉴스는 진위가 확인되기까지 생명력이 길지는 않지만 그 내용에 따라 큰 파장을 불러온다. 2016년 6월 17일 오전, 전국이 북한 김정은 위원장의 사망 소식으로 발칵 뒤집혔고 금융시장이 요동쳤다. 전날 밤, 가짜 뉴스를 만들어내는 ‘이스트 아시아 트리뷴(East Asian Tribune)’이라는 인터넷 사이트가 내보낸 기사 때문이었다. 조선중앙TV를 인용하고 구체적인 시간과 장소까지 적시하며 김 위원장이 한 여성의 자살폭탄 테러로 암살 당했다는 기사 내용이 인터넷과 SNS를 달구며 겉잡을 수 없이 퍼져나갔다. 결국 정부가 수습에 나서 사실이 아니라며 상황을 가라앉혀야만 했다.

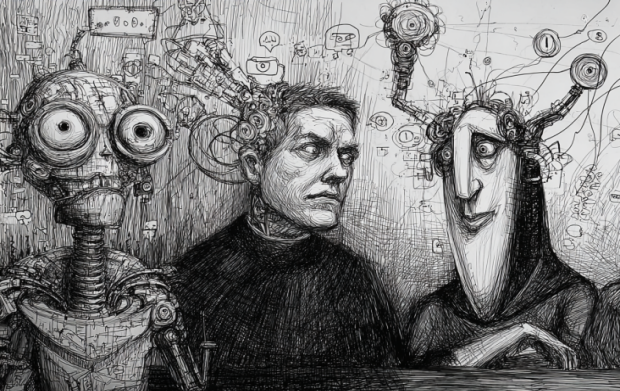

인터넷과 SNS를 통한 뉴스와 정보 흐름의 생태계는 개방과 평등을 지향한다. 누구라도 쉽게 접근할 수 있는 것은 물론 제도권 언론사든 1인 미디어든 콘텐츠 자체에 차등을 두지도 않는다. 여기에 빠른 전파력을 공유한다. 거짓 정보와 가짜 뉴스가 얼마든지 발 붙이고 유통될 수 있는 환경이 조성돼 있다. 소비자의 선택을 받는 것만이 가장 중요하다. 그렇기에 대부분의 거짓 정보와 가짜 뉴스는 그럴 듯하게 포장된 자극적인 제목과 내용으로 소비자를 현혹한다. 정치적인 목적으로 활용돼 편을 가르고, 여론을 호도하고, 그릇된 인식을 확산하기도 한다.

이런 거짓과 가짜가 활약할 수 있는 배경에는 기성 언론이 제 역할을 다 하지 못하고 외면 받는 세태가 자리잡고 있다. 대선 과정에서 구글과 페이스북의 가짜 뉴스 파동을 겪은 미국의 언론 신뢰도는 2016년 9월 갤럽 조사에서 불과 32%에 머물렀다. 역대 최저치라고 한다. 정치 지도자들에 대한 신뢰도 42%에 훨씬 못 미쳤다. 한국도 마찬가지다. 영국 옥스포드대 부설 로이터저널리즘 연구소의 2016년 보고서를 보면 26개 주요 국가에 대한 뉴스 신뢰도 평가에서 한국은 미국과 더불어 꼴찌 수준이었다. 35세 미만 젊은 층의 뉴스 신뢰도는 겨우 10%, 35세 이상도 28%에 머물렀다. 낙제점으로 봐도 무방할 정도다.

온 국민의 눈과 귀가 온통 청와대 국정농단 사태에 쏠리면서 언론이 모처럼 호황을 누리고 있지만 흡족해 할 일만은 아니다. 오히려 그 반대다. 일일이 거론하기 힘들 정도로 수많은 비리가 한꺼번에 터져 나오기까지 극히 일부를 제외한 대부분의 언론이 권력과 재벌에 대한 감시를 게을리한 책임을 비켜가기 힘들다. 그 동안 여러 차례 권력 주변에서 문제의 징조가 보였지만 그 어떤 매체도 천착(穿鑿)하지 않았다. 심지어 국정농단 사태가 표면화하고 여론이 들끓으면서 대통령이 두 차례의 담화를 발표하는 현장에서도 이를 앞에서 지켜본 청와대 기자 누구 하나 비리의 핵심 위치에 서있는 대통령에게 질문을 던지는 사람이 없었다. 관행에 길들여지고, 눈치 살피기에 익숙한 한국 언론의 민낯이다. 거짓과 가짜가 범람하고, 이른바 ‘지라시’가 여전히 힘을 발휘하는 것도 이런 배경이 뒷받침되고 있기 때문일 것이다. .

언론의 일그러진 모습은 콘텐츠의 연성화와 질적 하락에서 확연히 드러난다. 실시간 검색어를 의식한 맞춤기사를 대량으로 쏟아내고, 기사의 내용과 관계 없는 제목 장사나 인기 기사 베껴 쓰기, 말초신경을 자극하는 선정성으로 더 많은 검색과 더 많은 조회수를 위해 수단과 방법을 가리지 않는다. 시시콜콜한 연예인의 신변잡기까지 기사화 하는 연예 전문매체와의 구별이 어려울 정도다. 아무리 기사 유통의 주도권이 포털과 SNS로 넘어가고, 광고 감소와 매체 환경 변화로 언론사의 입지가 예전 같지 않다 하더라도 이게 정도를 벗어나 상업화로 낯 뜨거운 경쟁을 벌이고 있는 지금의 언론 모습을 정당화 하는 구실이 될 수는 없는 노릇이다.

미국 대선에서 트럼프에게 유리하게 작용한 거짓 기사를 만든 한 가짜 뉴스 제작자가 워싱턴포스트와의 인터뷰에서 한 말은 뉴스 소비 행태에 대한 경종으로 들린다. 사실이 아닌 뉴스가 널리 퍼진 이유에 대해 “사람들은 더 멍청해졌고, 아무도 사실 확인을 하지 않았다”고 조롱했다. 복잡한 것을 싫어하고 모든 것을 단순화하고 편리한 것만을 찾는 디지털 세상이 만든 어두운 단면이다. 기성 언론에 대한 불신은 커지고 정보는 넘쳐난다. 비판이 결여된 무조건적인 수용은 거짓을 양산하는 토대를 만들 뿐 아니라 여론을 왜곡하고, 언론의 부실을 방조하는 역할을 하게 된다. 현명한 뉴스 소비, 민감하고 자극적인 내용일수록 비교하고 비판하며 주체적인 선택이 뒷받침되어야 한다.

댓글을 남겨주세요

댓글을 남기려면 로그인 해야 합니다.