미국의 대통령을 선출하는 모든 과정은 전세계에 중계방송을 하듯 전달된다. 미국의 영향력이 여전한데다 민주주의를 상징하는 것으로 여겨지기 때문이다. 2016 대선후보 첫 TV 토론은 미국 내에서만 8천 400만 명이 시청하며 역대 최다를 기록했다. 인터넷이나 미국 바깥쪽까지 포함하면 3억 명은 족히 지켜봤을 것이라 한다. 1960년 존 F. 케네디와 리처드 닉슨의 첫 대결로 시작된 TV 토론은 유권자들에게 대선후보들의 자질과 역량을 비교 판단할 수 있게 하는 기회를 준다는 점에서 늘 주목의 대상이었다. 힐러리 클린턴과 도널드 트럼프가 맞붙은 이번 TV 토론은 후보들의 발언 한마디 한마디에 실시간 검증이 이루어졌다는 점에서 또 다른 역사를 만들어냈다.

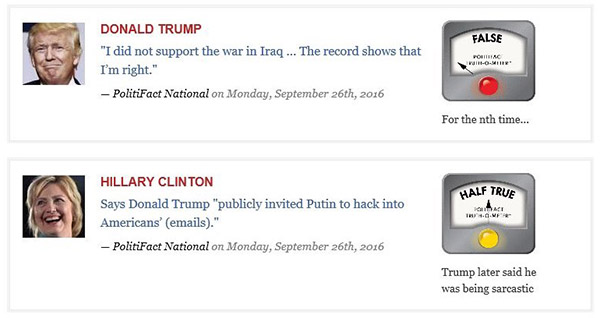

<미국 팩트체킹 전문 미디어 폴리티팩트 사이트 http://www.politifact.com>

유권자의 선택을 불러오는 중요한 요인 가운데 하나인 정치인의 이미지는 포장되고 가공되어 실제의 민낯을 제대로 만나기 어렵다. 유력 인사일수록 더욱 그렇다. 그래서 정치인들의 숱한 말과 행적들을 철저히 분석하고 들춰내는 ‘팩트체킹(Fact checking)’을 전문적으로 다루는 매체가 미국에서 생겨났고, 주요 언론들도 내부에 전담 조직을 구성해 검증 경쟁을 벌이고 있다. 이번 TV 토론도 예외가 아니어서 뉴욕타임스나 워싱턴포스트 등 많은 매체들이 팩트체킹에 나서 그 결과를 온라인이나 SNS를 통해 유권자에게 알렸고, 토론이 끝나자마자 누가 거짓말이나 과장된 말을 많이 했는지 매체마다 수치를 공개하기도 했다. 1차 토론회의 패배자가 트럼프로 결론이 난 이유이기도 하다.

온라인 저널리즘으로는 처음으로 퓰리처상을 받은 폴리티팩트(Politifact)의 경우 발언의 진위여부를 ‘진실(True), 거의 진실(Mostly true), 절반의 진실(Half true), 거의 거짓(Mostly false), 거짓(False), 새빨간 거짓말(Pants on fire), 6단계로 나누는 ‘진실측정기(Truth-O-Meter)’의 검증 결과를 트위터로 전송했다. 결과는 대부분 진실인 경우가 힐러리는 52%였고, 트럼프는 16%에 불과한 것으로 나타났다. 후보들이 말할 때마다 이것이 맞는지, 사실인지, 과장되었는지 시청자들로서는 즉각 알 수 없는 내용들에 대해 실시간으로 판정을 내려준 것이다.

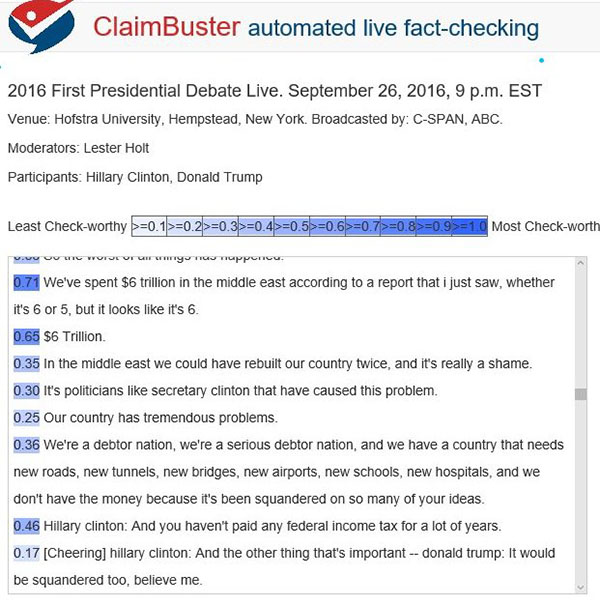

<클레임버스터 홈페이지 팩트체킹 http://www.claimbuster.com>

이게 가능하게 된 것은 유력 정치인들에게 혹독하리만큼 검증의 잣대를 들이대는 팩트체킹이 미국이나 유럽에서 저널리즘의 한 형태로 확고하게 자리잡아 선거 때만이 아니라 상시적으로 운영되고 있기 때문이다. 디지털 기술의 발달은 이제 소수의 적은 인력으로도 방대한 자료를 수집하고, 분석하고 비교할 수 있는 토대를 만들었다. 유력 정치인들의 연설이나 회견, 강연은 물론 페이스북이나 블로그, 트위터 등에서의 발언이 낱낱이 축적되고 분류되어 검증의 자료로 쓰이고 있다. 이들 정치인들의 말과 행적은 늘 감시의 대상이 되어 즉각 비교되고 평가되어 공개되는 구조가 만들어진 것이다.

지금까지는 전문인력이 디지털 기술의 도움에 의해 팩트체킹이 이루어졌다면 이제는 굳이 사람의 힘을 빌리지 않아도 될 가능성이 높다. 인공지능이 기자를 대신해 기사를 쓰는 것은 물론 팩트체킹에도 도입되고 있기 때문이다. 미국의 스탠포드대학과 듀크대학, 구글이 실시간 팩트체킹을 위해 공동으로 진행하고 있는 ‘클레임버스터(Claimbuster)’는 이미 상당한 진전을 이루고 있다. 정치인들의 과거 발언이나 연설, 인터뷰 등의 내용을 학습하고 알고리즘에 따라 사실 여부를 판단하는 시범 서비스가 시행되고 있다. 문장 단위로 0과 1 사이의 수치가 표시되는데, 1에 가까울수록 진위에 대한 논란의 여지가 있음을 알려주는 방식이다. 아직 완전한 정도는 아니지만 지속적인 기계학습을 통해 정치인의 거짓말을 기자들의 도움 없이 인공지능이 판정 내릴 날이 멀지 않았다. 클임버스터의 누리집에 들어가면 힐러리와 트럼프의 첫 TV 토론의 모든 발언에 수치를 기록한 것을 볼 수 있다

팩트체킹이 디지털과 인공지능으로 진화하면서 그 편의성과 함께 논란의 소지도 공존한다. 사람의 직접적인 판단을 배제함으로써 실수나 편파성을 피할 수 있는 장점이 있지만 미묘한 정치적 판단의 문제까지 인공지능에 맡기는 것이 옳은지, 실제 그것이 가능한 것인지 디지털 기술의 미래와 관련된 똑같은 문제에 직면할 수 있다. 또 하나 팩트체킹 결과가 대통령을 뽑는 가장 중요한 요소는 아니라는 사실이다. 팩트체킹 전담팀을 운영하고 있는 워싱턴포스트는 트럼프에 대해 터무니없는 허풍과 과장으로 세상을 어지럽히고 속이는 수준이라고 공격하며 트럼프의 거짓말을 신란하게 비판했고, 대부분의 미국 언론들도 이에 가세했지만 트럼프는 이에 아랑곳하지 않고 보란 듯이 공화당 대선후보로 올라섰다. 아무리 객관적 판단이 있다 하더라도 유권자의 결정은 단순하게 이루어지지 않는다는 얘기다.

한국에서도 지난 2012년 대선에서 몇몇 언론이 팩트체킹을 시도했지만 전문성과 정확성이 떨어져 주목을 받지 못했고 그나마 지속성을 갖추지도 못했다. 현재 일부 언론에서 팩트체킹을 진행하고 있지만 특정 사안에 그치고 아직은 그 영향력도 크지 않다. 정치인에 대한 일상적인 검증조차 제대로 이루어지지 않고 있는 마당에 미국에서와 같은 실시간 검증은 아직 걸음마도 떼지 못한 상황이다. 한국은 2017년 대선을 앞두고 있다. 디지털 기술의 비약적인 발전과 미국 대선 과정에서의 실시간 팩트체킹이 자극제가 될 가능성이 높다. 유력 후보들의 발언이나 행적, 공약에 대해 어떤 형태로든 보다 심층적인 사실 검증이 진행될 것은 분명하다. 하지만 정치인의 거짓말과 약속 불이행이 더 이상 반복되지 않도록 일회성이 아니라, 보다 치밀하고 상시적인 검증 시스템 구축이 전제되어야 마땅하다. 더구나 한국은 정보통신기술의 선진국이고 지금은 인공지능이 모든 것을 바꾸어놓고 있는 세상 아닌가?

후보들의 내세우는 공약을 신뢰할수 없을 때 뿐만 아니라 공약에 대해 제대로 알지 못할 때도 참고가 될 것 같습니다. 한국에서도 다음 대선부터 도입된다면 정치에 대한 불신으로 무관심해진 많은 대중들을 다시 불러모을 좋은 기회가 될 것이라고 생각합니다.