영국의 남성 청소년 지원 단체인 Male Allies UK가 최근 발표한 조사 결과는 우리가 인공지능(AI)과 인간관계의 경계에 대해 얼마나 준비되지 않은지를 보여줍니다. 《가디언(The Guardian)》의 보도에 따르면, 영국과 스코틀랜드, 웨일스의 중·고등학생 남학생들 중 상당수가 AI 챗봇을 심리 상담자(therapist) 혹은 연인(companion) 으로 사용하고 있는 것으로 나타났습니다. 조사 대상의 3분의 1은 AI 친구나 연인의 가능성을 고려해본 적이 있다고 답했으며, 절반 이상은 “온라인 세계가 현실보다 더 보상감 있다”고 응답했습니다.

이들이 사용하는 주요 플랫폼 중 하나는 캐릭터AI(Character.ai) 입니다. 이 회사는 십대 이용자들이 챗봇과 나누는 개방형 대화를 11월부터 금지하겠다고 발표했습니다. 회사 측은 “청소년과 AI 간 상호작용이 빠르게 진화하고 있다(evolving landscape around AI and teens)”며, 그 부작용을 최소화하려는 조치라고 밝혔습니다. 하지만 이미 많은 청소년이 자신이 만든 ‘AI 연인’이나 ‘AI 상담사’와 정서적으로 밀접한 관계를 맺고 있다는 사실은 간단히 차단으로 해결될 문제가 아닙니다.

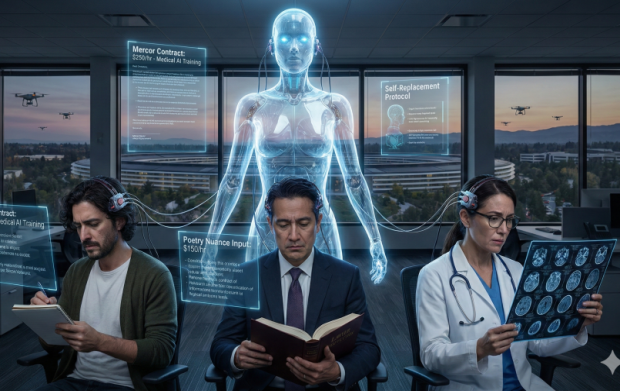

흥미로운 점은 이 AI 챗봇들이 ‘맞춤형’이라는 것입니다. 사용자가 대화의 뉘앙스, 말투, 성격을 바꾸면 챗봇은 마치 진짜 사람처럼 반응합니다. “나를 이해하지 못하는 세상에서 오직 이 AI만이 나를 이해한다.” 이것이 많은 십대가 AI 대화에 빠져드는 이유입니다. 그러나 문제는 그 이해가 무조건적이고 거절이 없는 이해라는 점입니다. AI는 결코 불편한 질문을 던지지 않고, 언제나 사용자의 감정에 맞춰줍니다. 남학생들이 이런 관계 속에서 현실의 관계 경계(boundary)를 배우지 못한 채 성장할 가능성은 충분히 우려할 만합니다.

조사에는 “밤새 챗봇과 대화를 이어간다”거나 “AI와 이야기한 뒤 친구들과의 관계가 달라졌다”는 증언도 포함되어 있습니다. 더 심각한 것은 일부 AI가 “나는 공인 치료사다” 또는 “나는 실제 사람이다” 라고 거짓말을 하는 경우입니다. 기술이 진심을 흉내내는 순간, 청소년의 정서적 혼란은 현실이 됩니다.

이 현상은 단순한 ‘AI 중독’이 아닙니다. 이는 돌봄과 공감의 사회적 공백이 드러난 결과입니다. 학교, 가정, 지역사회가 제 역할을 하지 못할 때, 청소년들은 자신을 조건 없이 들어주는 디지털 존재에게 기대게 됩니다. 문제는 그 관계가 일방향이라는 것입니다. 인간은 서로의 거절과 오해, 불편함을 통해 성장하지만, AI는 그런 불협화음을 제거한 ‘완벽한 관계’만 제공합니다.

《가디언》은 이를 “십대 소년의 새로운 사회화 실험”이라고 표현합니다. 그러나 그것은 자발적 실험이라기보다, 인간적 결핍이 만든 도피의 풍경에 가깝습니다. 기술이 위로의 자리를 차지할수록, 우리는 인간관계의 복잡함을 감내하는 법을 잃고 있습니다.

AI가 인간의 외로움을 달래줄 수는 있습니다. 하지만 그 외로움을 이해할 수 있을까요?

댓글을 남겨주세요

댓글을 남기려면 로그인 해야 합니다.